李静1,2 李大美1

(1武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室,湖北武汉430072;2长江科学院,湖北武汉430010)

摘要:目前,我国城市河流已受到不同程度污染,而河道曝气复氧对消除水体黑臭的良好效果已被大量证实。根据城市河流的不同特点,利用现有的过水建筑物进行简单改造如加糙、增设阶梯坝面、设掺气设施等,或者在不影响通航和过鱼的情况下新建用于水体复氧的水工建筑物,如橡胶低坝跌水曝气、接触氧化透水堤等,充分利用水体自净能力,投资成本低,运行管理简单,具有良好的工程应用前景。

关键词:复氧,曝气,水工建筑物,加糙,隔流堤

河流污染是当前日益受到关注的重要环境问题,随着我国城市化进程的加快,流经繁华区域的河流污染程度日趋严重,据统计,目前我国城市河流中,低于国家《地面水环境质量标准》中V类水体的占38%[1],黑臭的城市河流极大地影响了河流两岸居民的生活质量和城市景观效果。如何尽快解决城市河流的黑臭问题已成为城市环境工作的当务之急。

城市河流综合治理过程中,通常使用的物理措施有:截污治污、底泥疏浚、护坡护岸整治等;生物化学措施有:人工投放净水剂、微生物菌种、恢复河流湿地等。但这些措施受到投资成本以及可能的二次污染的制约。应当在大力削减污染负荷的同时,将城市河流的自净能力视为一笔宝贵的环境财富,使其尽可能得到恢复并加以充分利用。

水中溶解氧含量是评价水体有机污染的重要指标。水体复氧过程直接影响到水中有机污染物的迁移、扩散、降解,直至整个水体的自净过程。河道曝气复氧对消除水体黑臭的良好效果已被实验室试验与河道曝气试验所证实,其原理是水体中的溶解氧与黑臭物质(如H2S、FeS等)之间发生了氧化还原反应,且具有反应速率快的特点[2]。同时,实验还发现河道充氧可以使处于厌氧状态的较松散的表层底泥转变为好氧状态的较密实的表层底泥,因而可能减缓深层底泥中污染物向上层水体的扩散。

人工复氧技术可以比较快地改善城市河流水环境,成为一些发达国家和地区如美国、德国、英国、澳大利亚、韩国、中国香港在中小型污染河道乃至港湾和湖泊水体污染治理中经常采用的方法,国内一些发达城市也有尝试。人工复氧技术主要用于修复污染严重的城市河流水环境或应对突发性的污染冲击负荷。从技术措施可划分为两种形式:压气复氧和利用过水建筑物复氧。目前,压气复氧采用的比较普遍,技术手段很多,如:鼓风机—微孔布气管曝气系统、纯氧增氧系统、叶轮吸气推流式曝气器、曝气船、水下射流曝气器等[3]。但相关费用仍然制约着此项技术的推广。相对而言,利用河流水系中的过水建筑物进行复氧应该更加经济。

水工泄水建筑物对耗氧性污染河流中溶解氧的恢复有明显的作用,由于其流量大,复氧效果较好,并且投资和运行成本不高,所以近代在修建水工建筑物时都重视这个问题。英、美、日、德等国常把闸、堰等泄水建筑物作为人工增氧的一种措施[4]。城市河流水系中为了拦洪、拦沙、调蓄水位和景观的需要,总会建有各种各样的过水建筑物(如堰、闸、跌水等),很明显,利用过水建筑物复氧,将复氧过程融入水流的自然流淌之中,具有极大的经济效益和推广价值。

1 曝气复氧理论

水体复氧规律的研究,对预测和评价水中溶解氧含量,确定有机污染水体的自净过程以及寻找最佳复氧措施具有重要意义。水体中溶解氧主要来源于大气复氧、水生物光合作用、上游水体携入复氧,其中大气复氧是最主要的。据英国水质污染研究所对泰晤士河河口段的观测,大气复氧量约占总复氧量的80%以上。因此大气复氧的研究也是最主要的[5]

水体的大气复氧是一个气液两相之间质量传递的一个极为复杂的过程,至今虽有许多研究,并提出各式各样的理论,如分子扩散理论、双膜理论、渗透理论、薄膜更新理论等,但他们都是是基于气体向水中转移的不同设想而导得,尚缺乏实验方面的严格论证。一般认为,静态水体复氧,理论上完全服从分子扩散理论模型,大量实验也证实了这点。而对于紊动水体的复氧,虽然分子扩散作用不能忽略(尤其流速很小的水体,如水库、湖湖泊等),但水气界面气体的表层扩散是主要控制因素,它的实质可理解为氧分子在气液交界面上的能量交换过程,计算中应同时考虑分子扩散作用和紊动扩散作用。

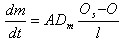

双膜理论是Whitman和Lewis于1924年提出的[6],实践中使用较多。该理论认为在气相和液相之间的界面上、下,存在气体和液体两层薄膜。无论水体紊动多么强烈,气膜、液膜总是存在,但紊动作用可以使液膜的厚度l发生变化。由于液膜分子扩散的阻力远大于气膜的阻力,故气体向液膜转移的速度受控于液膜间的分子扩散。在紧贴大气的液膜表面总能得到充足的氧量,可以认为水表面的溶解氧处于饱和浓度状态Os,而在液膜的下界面以下的水体,由于紊动混合作用,使之浓度均匀,故下界面上的浓度为主体浓度O,于是由分子扩散定律可得氧溶于水体的速度为:

式中:m表示t时刻氧溶于水体容积V中的质量;Dm为液膜中氧的分子扩散系数;l为液膜厚度;A为复氧的表面积。

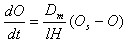

对于天然情况,可近似取平均水深H=V/A,则得:

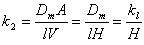

令:

式中:k2称复氧系数;kl=Dm/l,称氧分子迁移系数或传质系数。

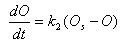

于是得到现在广泛采用的水体大气复氧方程:

可看出大气对水体的复氧速度与氧亏(Os一O)成正比。

该式亦存在一些缺陷:一是双膜的假定难以证实,二是薄膜厚度无法实际测量。

衡量复氧速率的定量指标主要有复氧系数和表面传质系数,关于复氧系数和表面传质系数(氧分子迁移系数)的经验和半经验公式很多,大多数是将系数与时均流速、水深、水力坡降等时均流动特征建立相关关系,在此基础上建立起来的复氧模型和复氧系数公式,由于忽略了一些影响复氧系数的边界条件或者本身理论上对于流场特性的描述过于粗糙,致使模型精确性不高,普适性较差,实际中应采用多种方法计算,并综合水温等因素。

2 自由溢流复氧

溢流堰是水利设施中常用的水工泄水建筑物,城市河道中的溢流堰主要功能是调蓄水位,以满足城市河道的生态用水和景观用水。溢流堰复氧实质是氧气的水气界面传质以及下游水垫塘内气泡界面传质。由于下游水垫中的强烈掺气,且气泡在水体中承受的压力和历经的时间均较大,因此气泡界面传质是溢流堰复氧的主要原因。

影响溢流堰复氧的因素主要有:单宽泄流量、水垫塘水深、紊动强度等。在其他条件一定情况下,单宽泄流量越大,气泡体积空化率随之增大,气泡界面传质率也越大,复氧能力增强;水垫塘水深增加,也能导致气泡进入水体更深处,使得所受到的静压增大大,释放氧气量增多,气泡传输率也越大,但增加到一个临界水深后,氧气传输率将降低;紊动强度导致水体表面产生大小不等的漩涡,产生大大小小无数的气泡,强烈的紊动还可把直径较大的气泡破碎成许多小直径的气泡而易于进入水体,气泡界面传质率与紊动粘性系数成正比,而水体紊动强度可通过水舌碰撞和加大水位落差等常规水工方法加强。

为正确地设计和合理地运用水工泄水建筑物,以满足不同水体对复氧的不同要求,需要弄清水工泄水建筑物大气复氧的规律。国外对自由溢流复氧的研究始于五十年代末期,对瀑布、跌水等自由溢流过水建筑物复氧能力的研究已有一些研究成果,国内的一些研究者在室内试验、原型观测的基础上也提出了多个复氧能力估算公式。一般地,采用氧亏比r表示其复氧的效果,其定义为

式中Cs为DO(Dissolved Oxygen)的饱和浓度,C1 及C2分别为泄水建筑物上下游的DO浓度。大量研究资料表明,当来流氧亏水体经过水工泄水建筑物的水流大量掺气后,水体的DO浓度总是趋近饱和值,下游水体总是处于复氧状态。

有必要说明的是,也发现在一些情况下,水工泄水建筑物会引起超饱和复氧问题,使水体中溶解气体的浓度大于饱和值,导致鱼类“气泡病”,危及鱼类生长[7],但是对于城市河流,由于流量、落差都不大,以往的研究成果中,也未发现城市河流经过水工建筑物后DO浓度增加到超过饱和值的情况,所以可以不考虑超饱和复氧问题。

3 闸下淹没出流复氧

出于拦洪和水资源调度的需要,城市河道中涵闸的使用也很普遍。闸下淹没出流的复氧主要通过水跃实现,其复氧能力较强。对闸下出流复氧问题的研究相对较晚,主要始于70年代以后,研究中一般也采用氧亏比r表示其复氧的效果。

一般认为,闸下淹没出流复氧能力主要受射流卷吸特性和漩滚区紊动特性的影响,与水跃淹没度有关。由于水工泄水建筑物的型式和运用方式不同,对水流复氧有不同的影响。当来流DO含量很小时属于非饱和复氧,水流经过闸孔变成急变流后,DO浓度趋于饱和值;若来流DO含量本身较大,经过水跃的强烈卷吸和紊动,可能出现超饱和复氧。室内试验表明,可用淹没度S=15%作为区分平底水跃属于何种复氧状况的判别标准。S<15%时,为表面复氧加掺气复氧,此时除表面复氧外,还有被卷入水体内的气泡引起的复氧,水流具有超饱和复氧能力,S>15%时,掺气现象已不太明显,为无掺气复氧的单纯表面复氧,为非饱和复氧[4]。因此,如何根据水体对含氧量的不同要求来设计和运用水工泄水建筑物,起到兴利除害的作用,是一个需要考虑的问题。一般地,对II、III类水体,为防止鱼类出现“气泡病”,宜选用高淹没度S>15%的闸下出流;在IV、V类水体中则宜选用复氧能力更强的低淹没度闸下出流,以提高水体的含氧量,加强自净能力。

闸下淹没出流对改善水库下层水的低溶解氧浓度对下游生态环境的影响很有帮助。由于溶解氧和水温沿水深垂向分布不均,水库下层水的一个显著特点是低温和低溶解氧。如处理不当,易造成下游溶解氧浓度低,影响下游水生生态环境。水库低溶解氧的下层水,经中孔或深孔下泄可以复氧。当下游水位过深或过浅时,为了提高下游的溶解氧水平可以采用在深孔或中孔的过水段增设掺气槽、坎的方法[8]。掺气原本是高速水流中避免空化空蚀的一种措施,已在工程中广泛应用。增设掺气槽后,增加了水流中气泡的含量,气泡在水流中反复的掺混,较大的提高了下游溶解氧水平。

4 跌水曝气充氧

在城市滞流水域,比如湖之间的狭长连接段,在对通航和过鱼没有影响的情况下,可以根据河道沿程特点,设计梯级式橡胶坝分段截流蓄水,使水面能达到一定的深度,利用橡胶坝进行跌水曝气增氧。橡胶坝跌水曝气作为表面曝气的一种特殊形式,水从坝上跌下卷入空气中的氧气形成曝气,具有运行管理方便的特点。

在跌水曝气充氧的过程中,是利用的急变流的掺气特性,使水从高处自由下落,跌落的同时,携带一定量的空气跌入下部水面中,被带入水中的空气以气泡形式与水面下层水体充分接触,气泡破裂后,为下部水体复氧。跌水曝气的溶氧效果,与跌水的单宽流量、跌水高度和跌水级数有关。要增加氧的总转移系数值,就是需要增加空气与水的接触时间和接触面积。可以从两个方面来实现:(1)增加跌水高度;(2)分散水流,减缓水流下落速度。

跌水曝气复氧原理在污水处理厂运用较多,一般配合接触氧化池使用。利用相邻两接触氧化池间的高差,使污水从高处多级跌落,水体在跌落过程中与空气充分接触而自然复氧,以满足接触氧化池对溶解氧的需求,采用这种充氧方式可降低运行费用。

利用橡胶坝跌水曝气具有操作管理简单,工程造价低廉等特点。分段蓄水跌水,还可以增加城市景观,而且使用橡胶坝也利于撤除复原。跌水曝气复氧的能力和工艺已被国内外污水处理厂充分证实和利用。

5 溢流坝体型和坝面加糙

城市污染河流一般流量不大、流速较缓,建成溢流坝多为低坝,其中不少为橡胶坝。虽然水体溢过坝面时紊动能加强,吸收空气中的氧气而使水体中溶解氧增加,但增加的溶解氧仍然不足以达到水质标准的要求。若在现有坝面上粘贴一些人工加糙物,溶解氧将明显增加,对城市河流生态修复具有事半功倍的效果。一般地,在等流量情况下,坝越高、加糙物越大的溢流坝复氧效果越明显[9]。为了进一步增加复氧能力,在城市河道中修筑溢流堰时,选择坡度为45°(水气接触面最大),坝面形态为阶梯型溢流堰效果更好[10]。

在溢流坝面上设置人工加糙物后,水体紊动加剧,空气被卷吸进入水体形成溶解氧。在阶梯坝面情况下,当水流遇到阶梯时,与阶梯强烈碰撞,使水体表面产生大小不等的旋涡,同时引起水面变形,增大水气界面的表面积。根据紊动扩散理论,通过水气界面被卷吸进入水体表面的气体量与水体紊动能有关。水体在光滑坝面上几乎不产生紊动,而在加糙坝面上紊动能较大,并且在紊动的作用下,气体富集层中的一部分氧气会与水体作用形成溶解氧,然后向水下扩散,从而增加下游水体的溶解氧浓度。

由于坝面着生的活性生物膜具有净化水体的功能,对坝面基质材料的选择也需加以考虑。在坝面粗糙度尽量大的前提下,选择易于新生物膜着生而衰老生物膜脱落的坝面基质材料,能更有效地发挥水体的自净能力。

目前,坝面加糙运用不多,但利用现有城市低坝进行适当改造,对坝面加糙或者加设阶梯坝面,将是一种经济有效的增氧方法,并且也便于实际应用。

6 接触氧化透水堤

在河流中间沿水流方向建一条用多孔材料砌筑的接触氧化透水隔堤,将河隔成两条,并在两条河的上、下游端建4座闸,通过闸门的操作,造成隔堤两侧水位差。即开启上游一侧和下游另一侧的闸门,关闭另两个闸门,使一侧河道水流通过接触氧化透水堤流向另一侧,进行水质净化。然后,依次变化闸门的开闭组合,使水流改变透水方向,这样既可防止堤内孔隙堵塞,也有利于小鱼回游。此方法的复氧原理类似污水处理厂的接触氧化池单池中设隔板的工艺。

在日本和歌山市的纪川上曾做过相关的试验,对透过砂砾河床的河水进行实测,结果表明,通过砂砾间隙渗透水的净化效果相当高,其中SS(Suspend Solid)去除率达到96%,BOD(Biochemical Oxygen Demand)和浊度(Turbidity)的净化效果也相当好[11]。

自然河道水流的直接净化,由于长时间一个方向的穿过砂砾石间隙,容易堵塞而降低氧化效果。利用河道人工建造的接触氧化透水堤,使水流往返穿过氧化堤,可防止砾石间隙的堵塞,使河道内的水质通过接触氧化透水堤的氧化作用得到改善,是一种发挥水体自然净化作用的良好技术设施,同时也是一道城市景观。

7 结论

在解决城市河流的污染问题过程中,河道曝气复氧对消除水体黑臭具有良好效果。但是实践中,许多人工曝气复氧技术由于成本和管理上的制约难以推广运用。利用河流

在自然流动中的能量,采用水力学方法,通过一些特殊设计的水工建筑物,使大气中的氧气更多地进入水体中成为溶解氧,并在水体中合理地扩散、输移,将是一种更加经济有效的恢复和维持水体水质的方法。

对利用水工建筑物复氧,国内外已有了一些研究和应用。但是在闸坝型式和污染浓度的适宜性、最佳堰体和坝面基质的选择、坝体朝向、河道水流应该控制的流速以及河道水温的影响等方面,目前的研究成果不多,这些将是以后研究的方向。

参考文献

[1]王建军.国内河流水污染现状及防治对策的探讨[J].环境工程.2O06.26(6):13~15

[2]刘晓海.高云涛.陈建国等.人工曝气技术在河道污染治理中的应用[J].云南环境科学.2006.25(1):44~46.

[3]王臻.夏文林.河流曝气复氧方式研究.云南建筑.2005.2

[4]李玉粱.廖文根.常昭泄.泄水建筑物的复氧能力与控制[J]. 水利学报.1994年第7期.

[5]雒文生,宋星原.水环境分析与预测[M].武汉:武汉.水利电力大学出版社,2000.

[6]Peter A,Krenkel,Gerald T,Orlob.Turbulent difusion and the reaeration coefficient[J].Journal of the Sanitary Engineering Division,1962,88(2):53—116.

[7]程香菊.陈永灿.高千红.陈 燕.三峡水库坝身泄流超饱和复氧分析[J].水力发电学报.2005.Vol.24.NO.6

[8]范丽丽.沙海飞.吴时强等.水库深孔挑射出流对复氧的试验研究[J]. 水科学进展. Mar.2006.Vol.17.No.2.

[9]程香菊.陈永灿.罗麟等.溢流坝人工加糙对城市河流复氧力的研究[J].哈尔滨工业大学学报. Apr.2006.Vol.38 No.4.

[10]Chanson. Hydraulics of skimming flows over stepped channels and spillways.[J]. Journal of Hydraulic research, 1994,(3):445-459

[11]赤井一昭.汪岗.刘延恺.利用接触氧化透水堤净化河水[J].北京水利.1999.(5):35