孙高虎, 吉祖稳

(中国水利水电科学研究院,100044)

摘要:官厅水库是我国解放初期兴建的第一座大型水库,承担着防洪、工业和城市供水、灌溉、发电等任务,是首都北京的主要供水水源之一。本文分析了官厅水库泄洪排沙洞前冲刷漏斗的形成过程和现状,重点研究了影响冲刷漏斗稳定性的因素。

1 冲刷漏斗的形成过程

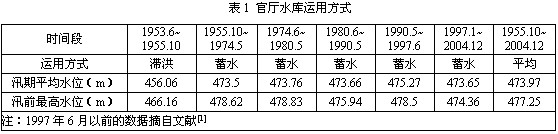

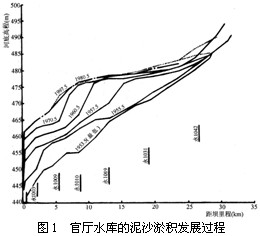

水库的淤积形态和水库的运用方式及来水来沙密切相关。官厅水库建成50年来,水库的运用方式及不同年代水库的来水来沙情况见表6及表7,水库淤积发展过程见图1。

由这些图表可见:

(1)在1955年10月前,水库为滞洪运用,汛期库水位较低,进库泥沙主要淤积在永1019断面以下的坝前库段,基本上呈锥体状淤积;

(2)自1955年汛后开始,水库正式蓄水运用,汛期库水位稳定而且比较高,水库淤积呈典型的三角洲淤积,坝前淤积较少,只能靠异重流携带部分细颗粒泥沙到坝前淤积,所以坝前永1000断面的淤高,在这50年间的发展是不平衡的。坝前淤积与进库水沙条件更为密切,每逢大水丰沙年份,异重流发生并能持续到坝前的机率多,坝前淤积抬高得就多;遇枯水枯沙年份,没有异重流运行到坝前,坝前断面就抬高得很少或不抬高。

如1955年5月到1957年5月的两年间,永1000断面最深点的高程从446.5m淤高到453.3m,断面抬高了6.8m,平均年淤高3.4m;而1960年5月到1970年5月的10年期间,坝前永1000断面的最深点高程从454.5m淤高到457.5m,10年间只淤高了3m,平均年淤高0.3m。

这两个相隔时间只有三年的时段,在坝前断面高程淤积抬高的速率上却相差十分悬殊,其主要原因就是这两个时段的来水来沙条件不同所致,1955和1956年都是较大的水沙年份,特别是1956年更是特大洪水年,该年入库水量22.1亿m3,是多年(1953~2000年)平均值9.15亿m3的2.42倍,该年入库总沙量7760万t,是多年平均值1746万t的4.44倍,在这样的水沙条件下,该年汛期多次发生异重流并运行到坝前,致使坝前断面淤积抬高较快;而1960~1970年的十年间,除1961、1962、1964及1967年入库水沙量较大外,其它年份均为中、小水年,发生异重流的次数不多,故坝前淤积较少。

从图10可以看出,1980~1997年间,坝前永1000断面高程基本没变,永1010断面以下纵剖面也变化甚少,这主要也是因为自80年代之后,官厅水库入库水沙量大幅度减少(见表7),汛期很难有异重流到达坝前所致。

2 冲刷漏斗的现状

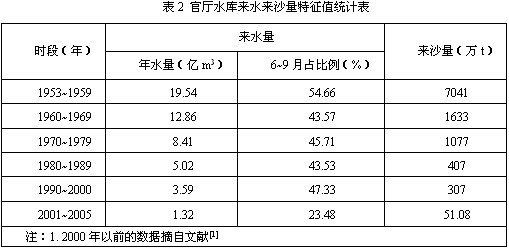

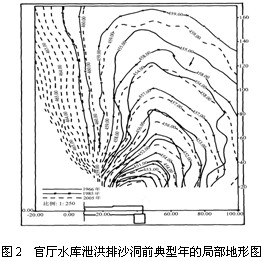

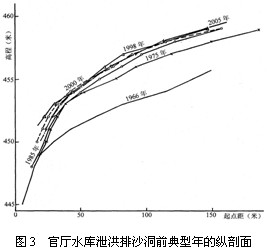

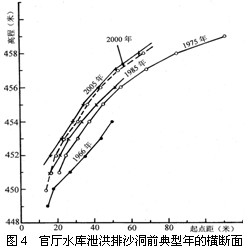

图2和图3-4分别是官厅水库泄洪排沙洞前几个典型年的局部地形图和纵横剖面图。

由图可见,受右岸边坡的影响,泄洪排沙洞前冲刷漏斗的主流方向,不是垂直于泄洪排沙洞,而是与之存在一个夹角,夹角约为20º。室内试验成果表明[2],深水底孔前冲刷漏斗的平面形态呈较规则的半椭圆状。官厅水库因受地形和洞前流势等因素的影响,平面形态不太规则,目前在泄洪排沙洞前形成了一个纵向长约250m、横向宽约120m、最大深度约为17m的冲刷漏斗。

由图2也可看出,冲刷漏斗的形成,主要是在20世纪80年代以前完成的,这个时期漏斗发展较快;80年代之后,由于来水来沙量大幅度减少,漏斗的发展就很缓慢了。以455m等高线为例,在1966年至1985年的19年期间,455m等高线顺主流方向,往坝前推进了约136m,平均每年推进约7.2m;而1985~2005的20年间,455m等高线只向前推进了7m,平均每年只推进0.35m,基本上变化不大。

图3是冲刷漏斗的纵剖面(顺主流向)。由图可见,纵向坡降约可分为三级:距进水口约40m的孔前段坡度较陡,J1约为17%;距进水口40m~150m的一段J2约为4%;150m以上,坡度更为平缓,接近三角洲坝前淤积段的纵坡降。

图4是冲刷漏斗的横剖面,剖面位置取自孔口上游25m的左侧(起点距为距输水洞中心线的距离)。由图可见,漏斗横向坡降大致可分为两段,距隧洞中心线35m以内,坡降约为22%,30m~115m的坡降约为4%。

横向坡降系数大于纵向坡降是与国内其它水库的情况相一致的[3],这主要是由于孔口前主流流势是由单向明渠流向深水孔口汇流过渡,流速或单宽流量在顺水流方向和横向并非均匀分布,一般前者大于后者,这种差别随着流量增大而愈趋明显,致使一般漏斗形态都是纵向边坡系数小于横向边坡系数。

3 泄洪排沙洞前漏斗稳定性的分析

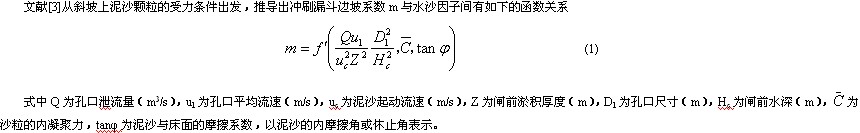

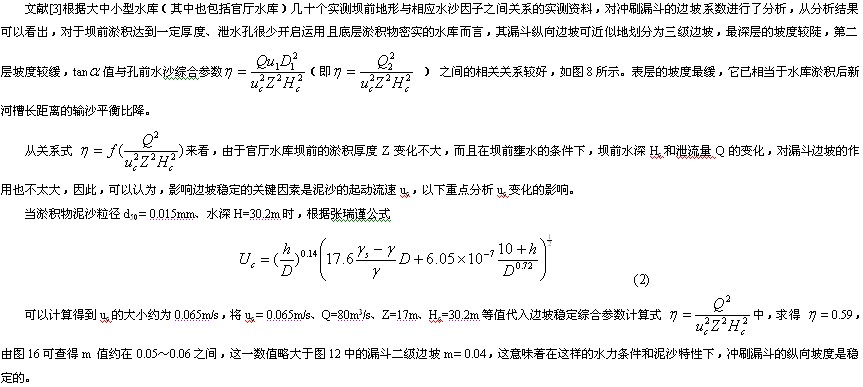

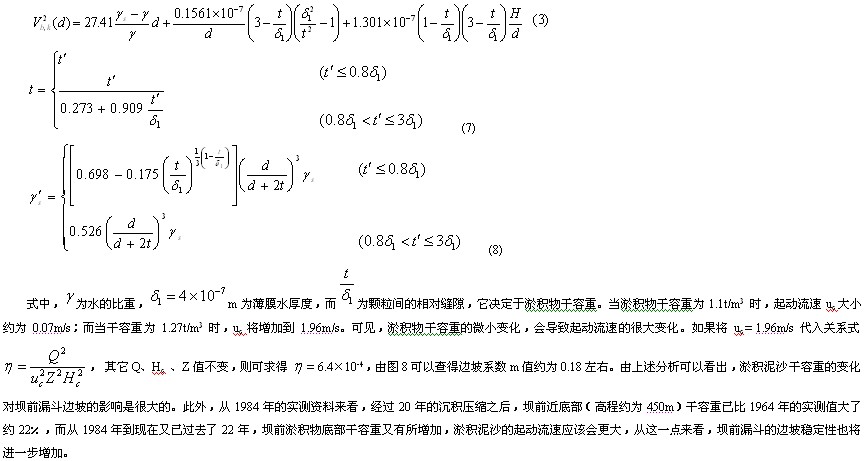

该式考虑的因子比较全面,物理概念比较清楚,可以用来作为讨论漏斗边坡稳定性的基础。从该式中可以看出,影响漏斗边坡稳定的因素主要是进水口前的水力条件(即孔口前的水深、孔口泄流量和孔口前的流速分布等)和淤沙的物理性质(颗粒组成、泥沙的起动流速、淤积物粘结性及水下休止角等),对于官厅水库而言,该公式中的孔口尺寸D1是定值,坝前淤沙厚度Z值变化也不大,因此,下面着重讨论其它因素对边坡稳定性的影响。

3.1 坝前水深及泄流量的影响

官厅水库自1955年10月蓄水运用以来,汛期库水位一直较高,由表6可知,50年来汛期平均库水位为473.97m,高出泄洪排沙洞进口高程443.77m约30.2m。从已有的一些研究成果可以看出[1][3]:对于官厅水库这样常年蓄水运用、闸前一直处于壅水且闸前相对水头H/h孔或相对宽度B/b较大的水库(H与h孔分别为闸前水深和闸孔高度,B与b分别为闸前河宽与闸孔进口宽度),其冲刷漏斗的坡角较陡,若泄流量长期较小,此坡脚接近于泥沙的水下休止角并保持稳定;若水库有泄水,库水位逐渐降低,H/h孔及B/b随之变小并趋近于1时,漏斗坡角将随之变小。在这种变化过程中,坡角的变小并不表现为某些因素的函数,而是主要与闸前的流态有关。

在库水位的下降过程中,只要水库仍保持较大的壅水水深,即坝前水位仍远高于河道正常水深相应的水位的情况下,漏斗区域的冲刷范围甚微,纵横坡角变化不大;当库水位降落到接近河道正常水深相应的水位时,则首先在紧靠坡顶的上游出现一段降水曲线(b1型),在此降水曲线内的河段,水深沿程减小,流速沿程增大,床面可能发生溯源冲刷,坡度逐渐变缓。由此可见,多年来官厅水库坝前冲刷漏斗的坡度能够维持稳定的重要原因之一是水库常年处于壅水状态,没有发生低水位泄水冲刷。

1989年北京市水利科学研究所曾做过官厅水库坝前泥沙模型试验[4],该试验成果也说明,只要水库处于壅水状态,随着库水位的降低,坝前会发生少量的冲刷,但冲刷漏斗的坡度变化不大。当库水位为468m时,漏斗纵向变化范围最大约为130m,距洞口40m范围内的坡降为20.45%,40~70m内的坡降为11.57%,70~130m内的坡降为4.9%;当库水位为474m和481.25m时,纵向冲刷范围变化不大,约为100m,距洞口40m范围内的坡降为21.3%,40~70m内的坡降为8.2%,70~100m内的坡降为5.1%。

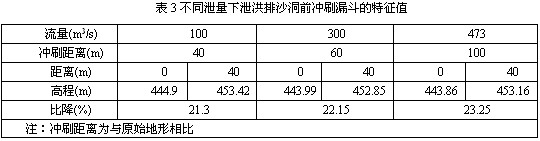

在同一库水位(471.47m)条件下,泄洪排沙洞分别下泄100m3/s、300 m3/s及473 m3/s的流量时,冲刷漏斗的变化变化情况见表3,从表中可以看出,在库水位保持不变的情况下,洞前冲刷漏斗的大小与下泄流量呈正比关系,下泄流量越大,冲刷漏斗的尺寸也就越大,但这种变化不是很显著。

综上所述,只要水库长期处于壅水状态,无论库水位或泄流量变化幅度有多大,对坝前冲刷漏斗的影响都不是很明显的。究其原因,除了因泄洪排沙洞泄量较小之外;另一重要影响因素是与漏斗坡顶以下的水流结构有关,在水库壅水状态下,漏斗坡顶处的过水断面突然扩大(见图5),水流的惯性使边界层发生分离,分离面上方的主流部分,流速沿程递减,压力沿程递增,分离面的下方形成回流,回流的上支因主流摩擦作用发生顺流向的运动,下支受下游增压影响而逆流向运动,从而阻止坡面泥沙下滑,漏斗的边坡也就更为稳定。

3.3 坝前淤积物物理的特性

(1) 淤积物物理特性

官厅水库在不同运用阶段,坝前淤积物物理特性也不一样。在1955年10月以前,水库滞洪运用,坝前呈锥体状淤积,淤积物粒径较粗,干容重较大,1955年10月以后,水库蓄水运用,坝前主要是异重流淤积,淤积物粒径较细,干容重较小。

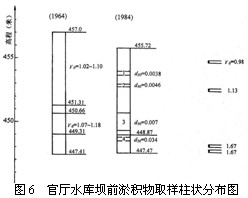

图6为1964年和1984年官厅水库坝前淤积物取样柱状分布【5】。从图中可看出,坝前淤积物干容重的变化较大,一方面,干容重沿孔深的变化都是由小变大,从上部的1t/m3左右,增加到底部的1.67t/m3,这反映了淤积厚度对淤沙干容重的影响;另一方面,对比两次取样结果可以看出,在相隔20年之后,干容重沿孔深的变化很大,这反映了淤积泥沙随着时间的推移固结程度逐渐增加。

如果假定淤积物干容重沿深度的变化是呈线性关系的话,则由图6的资料可以点绘出图7,由该图可以看出,经过20年之后,同一高程处的淤沙干容重已经增加了很多,对于450m高程而言,1964年实测γ0=1.11t/m3,而1984年已增长到1.35t/m3,增加幅度约为22%。需要说明的是,在一般情况下,干容重随淤积历时的增加将逐渐趋向于一个稳定值,对于较粗颗粒(d>0.1mm)的砾石与粗沙而言,其干容重易于趋向稳定,初始干容重与最终干容重比较接近;对于细颗粒(d<0.05mm)的粉土与粘土而言,趋向稳定所需的时间较长,初始干容重与最终干容重相差很大。对于官厅水库的淤积物来讲,从1984年至今,时间又已过去22年,虽说现在不能确切掌握官厅坝前的干容重大小,但其值肯定要比20年前的更大。

(2) 淤积物理特性对漏斗边坡稳定的影响

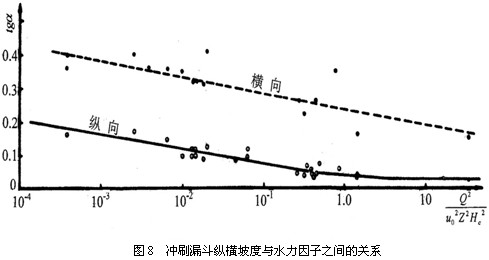

应该指出是,这样的计算结果是按一般情况考虑的,即在起动流速的计算中,没有考虑淤泥的压缩固结等因素的影响,但是在实际上,由于官厅水库已运行50年,坝前淤积物固结压实很明显,干容重沿深度的变化也很大,结合前面的分析就可以清楚地知道,淤积物干容重对泥沙起动流速的影响很大。如果假设水深 H=20m,泥沙粒径为0.01mm,则由韩其为的起动流速公式:

4 对冲刷漏斗的主要认识

(1) 官厅水库坝前冲刷漏斗主要是在20世纪80年代前形成的;80年代以后,因入库水沙量大幅度减少,漏斗形态变化不大。

(2) 目前冲刷漏斗的纵横坡降纵向靠近泄洪排沙洞口40m以内的坡降J1约为17%,40m至150m之间的坡度J2较缓,约为7%;横向坡降较纵向坡降为陡,J1约为23%,J2约为6%。此外,在水沙条件与漏斗边坡之间的对应关系上,官厅水库与国内其它水库的分析结果是相同的。

(3) 影响漏斗边坡稳定的因素,主要是水力条件和泥沙的理化性质。在水力条件方面,由于官厅水库是蓄水运用,长年保持坝前的壅水状态,坝前一般不会发生降水曲线。因此,漏斗的边坡是比较稳定的。

(4) 在坝前呈壅水的状态下,库水位的高低或泄流量的大小,对漏斗边坡的影响不大,其主要原因是在漏斗坡顶处,因过水断面突然扩大导致边界层发生分离,分离后靠近床面处的流速变小,甚至产生回流,从而减少坡面冲刷而保持稳定。

(5) 淤积泥沙物理化学性能对边坡的影响,主要体现在泥沙起动流速的变化上,由于影响泥沙起动流速的因素很多,但对于官厅水库坝前淤积物而言,淤积物干容重的变化是最主要的因素,因为泥沙的起动流速与淤沙干容重的高次方成正比。经过50年的沉积压实之后,坝前淤积物的干容重已经增加了许多,而泥沙起动流速的增加将使坝前漏斗的边坡更趋稳定。

由此可以看出,在目前水库的运用方式和来水来沙条件下,官厅水库坝前冲刷漏斗的边坡是稳定的;今后,除了发生特殊情况(如地震、水库急剧泄空或漏斗坡顶急剧淤高等),只要水库坝前呈壅水状态,漏斗的边坡将继续维持稳定状态。

参考文献:

1、胡春宏等,官厅水库泥沙淤积与水沙调控,中国水利水电出版社,2003

2、熊昭隆,深水孔口前冲刷漏斗形态研究,武汉水利电力学院研究生毕业论文,1981

3、吕秀贞,壅水条件下底孔冲刷漏斗形态分析,中国水利水电科学研究院科学研究论文集第26集,水利水电出版社,1985

4、杨淑惠,刘祥忠,官厅水库坝前淤积及治理的泥沙物理模型试验研究,北京市水科所,2000